Wissen Sie, was eine Bränte ist? Nein? Wären Sie 100 Jahre früher geboren, hätten Sie das Wort vermutlich gekannt. Wir wollten dem Wandel der schweizerdeutschen Sprache auf den Grund gehen und haben uns dazu mit dem Sprachwissenschaftler Matthias Friedli vom Schweizerischen Idiotikon zum Gespräch getroffen.

Interview: Michael Baumgärtner

Bilder: http://www.idiotikon.ch; http://www.kleinersprachatlas.ch

Entfalter: Herr Friedli, welches ist Ihr Lieblingswort auf Schweizerdeutsch?

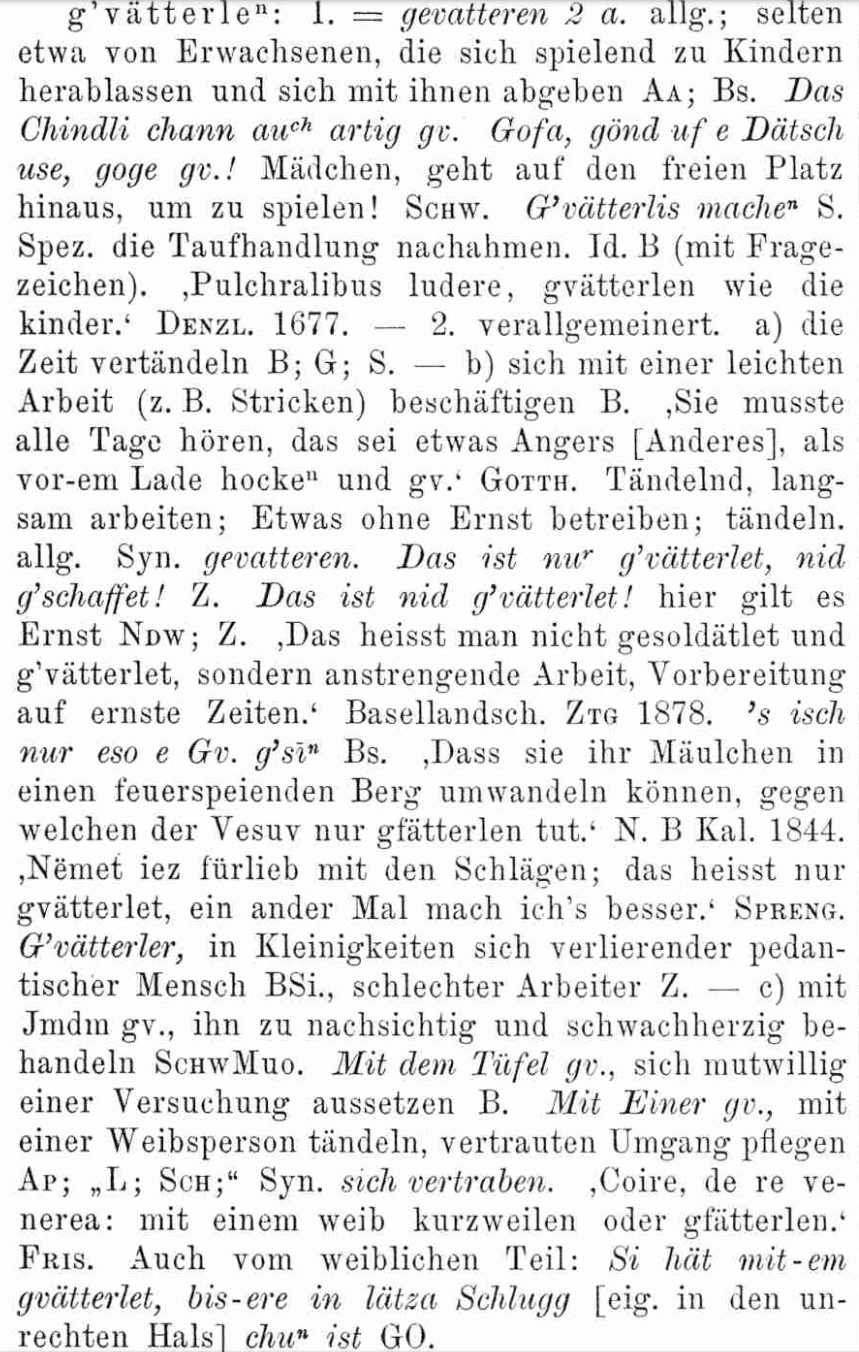

Matthias Friedli: Das ist eine Frage, die mir oft gestellt wird. Gvätterle ist ein Wort, das ich oft brauche und das mir auch wirklich gefällt. Es bedeutet: mit etwas herumspielen. Wenn ich beispielsweise meinen Bleistift in meiner Hand hin- und herbewege, dann ist das gvätterle. Und gestern hat mir eine Radiomoderatorin vom Wort chüschele, also flüstern, erzählt. Dieses Wort finde ich auch schön. Man weiss nicht genau, ob chüschele mit kosen zu tun hat, oder ob es lautmalerisch ist. Das sind die beiden Erklärungen, die man im Schweizerdeutschen Wörterbuch findet. Chüschele ist ein Wort, das ich früher zuhause oft gebraucht habe, heute aber fast nicht mehr, weil es auch nicht überall in der Deutschschweiz verstanden wird.

EF: Und welches ist der Ursprung des Wortes gvätterle?

Friedli: Man bindet es an das Wort Vater an, sich also so zu verhalten wie der Vater. Die Bedeutung hat sich dann aber gewandelt von «den Vater spielen» zu «spielen» und dann zu «an etwas rumspielen», zum Beispiel aus Verlegenheit oder unbewusst, während ich hier mit Ihnen spreche. Mir gefällt das Wort, weil es mich an meine Kindheit erinnert.

EF: Was gefällt Ihnen an der schweizerdeutschen Sprache?

Friedli: Mir gefällt die Vielfältigkeit; dass es auf kleinem Raum sehr viele Varianten gibt. Und es ist den Leuten auch sehr bewusst, wie sie sprechen und dass sie unterschiedlich sprechen. Unsere Identität ist mit unserer Sprache, unserem Dialekt verknüpft. Meine Eltern kommen aus dem Bernbiet und wir haben zuhause immer Berndeutsch gesprochen. Ich bin jedoch im Aargau aufgewachsen, wo der Dialekt hörbar anders ist. Es war für mich dann selbstverständlich, dass ich mit meinen Freunden Aargauerdeutsch spreche. Sobald aber die Haustür zufiel, sprach ich wieder Berndeutsch. Ich finde das faszinierend. Und es ist auch spannend zu beobachten, dass der Dialekt oft zum Thema wird, wenn sich Deutschschweizer:innen miteinander unterhalten.

EF: Statt Summervogu, Pipolter oder Flickflauder nutzt man heute vermehrt das hochdeutsche Wort Schmetterling. Es gibt weitere Beispiele wie etwa die Sommersprossen oder den Löwenzahn. Stimmen Sie der Beobachtung zu?

Friedli: Die Frage ist komplex. Es findet kontinuierlich ein Wandel unserer Sprache, unseres Dialekts statt und besonders auffällig ist dabei der Wandel des Wortschatzes. Die Beispiele, die Sie aufzählen, werden auch in den Medien häufig thematisiert. Es gibt eine Tendenz, zunehmend überregionale Begriffe zu verwenden und kleinräumige Varianten seltener zu gebrauchen – sie verschwinden jedoch nicht gänzlich! Viele Begriffe werden nur in bestimmten Kontexten verwendet. In Folge zunehmender Migration und Mobilität ist es einfacher, das hochdeutsche Wort Schmetterling zu gebrauchen als Pipolter, bei dem man davon ausgehen muss, dass es gar nicht verstanden wird. Wenn die Leute aber an ihren Herkunftsort zurückkehren, nutzen sie eher wieder Wörter wie Pipolter, weil sie wissen, dass sie verstanden werden und weil sie auch zeigen möchten, dass sie wissen, welche Ausdrücke man dort braucht.

EF: Gibt es weitere Erklärungen?

Friedli: Die Präsenz der hochdeutschen Sprache ist aufgrund der Medien sicherlich grösser als früher. Unsere Grosseltern haben zwar auch Radio gehört, Fernsehen geschaut oder Zeitung gelesen und kamen dadurch mit dem Hochdeutschen in Kontakt. Aber im Alltag haben sie seltener Hochdeutsch gehört als die Jugendlichen heute, die in den sozialen Medien aktiv sind und Influencern folgen, an denen sie sich orientieren und zu denen sie einen persönlichen Bezug haben. Schliesslich weist die Tatsache, dass man heute eher Pferd sagt als Ross, darauf hin, dass teilweise eine Sensibilisierung stattfindet, denn Pferd klingt edler als Ross. All diese Prozesse sind nicht neu, sie beschleunigen sich jedoch zurzeit.

EF: In der Öffentlichkeit scheint dieser Prozess meist als Verarmung wahrgenommen zu werden.

Friedli: Den Eindruck habe ich auch. Häufig wird mit Bedauern festgestellt, dass bestimmte Wörter nicht mehr verwendet werden. Darin steckt eine Wertung, die ich nicht teile. Ich beobachte stattdessen fasziniert den Wandel der Sprache. Dennoch erwische auch ich mich manchmal dabei, dass ich es bedauere oder als Verarmung wahrnehme, wenn jemand in der Mundart das Verb arbeite braucht.

EF: Liegt das daran, dass Mundartausdrücke auch viel mit Identität zu tun haben, wie Sie eingangs erwähnt hatten?

Friedli: Ja genau! Man bedauert nicht unbedingt, dass ein Wort verloren geht, sondern das, was damit verbunden ist. Übrigens möchte ich in Bezug auf die zunehmende Verwendung überregionaler Begriffe noch auf etwas Wichtiges hinweisen.

EF: Gerne!

Friedli: Es gibt auch schweizerdeutsche Wörter, die sich überregional ausbreiten, nicht bloss hochdeutsche. Der Hitzgi ist ein Beispiel. Das ist ursprünglich eine zürcherische Form, die nun überregional verwendet wird. Ein anderes Beispiel ist die Rösti. Das Wort stammt aus dem Kanton Bern, hat sich nun aber sogar in der Romandie durchgesetzt.

EF: Dennoch die Frage: Können Mundartausdrücke auch gänzlich verschwinden?

Friedli: Ja natürlich! Besonders dann, wenn die bezeichnete Sache aus dem Alltag verschwindet. Meistens verschwindet eine Sache schneller als das entsprechende Wort. Wer weiss denn heutzutage noch, was eine Bränte ist?

EF: Ich nicht …

Friedli: Das war ein Milchtraggefäss. Früher hat man die Milch auf dem Rücken zur Käserei gebracht. Das macht man schon lange nicht mehr und wozu sollte man das Wort dann noch brauchen? Solange ein Wort gebraucht wird, verschwindet es auch nicht.

EF: Können auch ganze Mundartvarianten verschwinden? Ich denke da beispielsweise an das Patois in der Romandie.

Friedli: Wir sind hier im Bereich der Diglossie, einer Form von gesellschaftlicher Zweisprachigkeit, die es in der Schweiz überall gab. Das Patois wurde im 18./19. Jahrhundert zunehmend als minderwertig und bäuerlich stigmatisiert und man bevorzugte die französische Standardsprache. Wird eine Sprachvarietät nicht als identitätsstiftend oder wertvoll empfunden, kann sie verschwinden, insbesondere, wenn es eine Alternative gibt, die gefördert wird. In der Deutschschweiz ist das glücklicherweise nicht in diesem Mass passiert, auch wenn es in der Vergangenheit durchaus Tendenzen gab, das Schweizerdeutsche abzuwerten und die Hochsprache als alleinige Varietät durchzusetzen. Der Kompromiss war, dass man dabei blieb, in der Mundart zu sprechen und als Schriftsprache das Hochdeutsche zu verwenden.

EF: Sie arbeiten im Moment am letzten Band des Schweizerischen Idiotikons. Müssen Sie vor dem Hintergrund des Sprachwandels nicht gleich wieder von vorne beginnen?

Friedli: Eigentlich schon, es ist allerdings nicht unsere Absicht. Unsere Idee ist, dass wir künftig punktuell im Onlinelexikon Ergänzungen vornehmen. Das hängt einerseits mit dem Sprachwandel zusammen, andererseits sind die ersten Bände des Idiotikons anders konzipiert als die aktuellen. In die ersten Bände hat man Wörter aufgenommen, die ausschliesslich in der Schweiz vorkamen oder eine spezielle Bedeutung hatten. Dadurch sind ziemlich viele Wörter nicht abgehandelt worden. Das Paradebeispiel ist hier das Wort Auto, das im ersten Band von 1881 nicht vorkommt, da es damals noch nicht relevant war. Solche Ergänzungen würden wir aber ausschliesslich elektronisch vornehmen.

EF: Wie wird entschieden, ob ein Wort ins Idiotikon aufgenommen wird oder nicht?

Friedli: Der Zeitraum, in dem ein Wort genutzt wird, ist entscheidend. Wir achten darauf, nicht jeden Modetrend aufzunehmen. Manche Wörter sind schnelllebig. Auch die Verbreitung eines Wortes ist ein Kriterium. Bei der Entscheidung schauen wir beispielsweise, ob andere Mundartwörterbücher das Wort aufgenommen haben oder ob es in neueren Romanen oder Gedichtbänden auftaucht. Manchmal ist es gar nicht so einfach, dies als Redaktion zu entscheiden.

EF: Fritz Staub, der 1862 das Schweizerische Idiotikon mitbegründet hat, soll Mitte der 1870er-Jahre gesagt haben, dass innerhalb der kommenden 20 Jahre niemand mehr Schweizerdeutsch sprechen werde. Wie erklären Sie sich diese Aussage?

Friedli: Es war eine Zeit grosser Umbrüche. 1848 wurde der Bundesstaat gegründet, im Anschluss daran kam es zu grossen wirtschaftlichen und sozialen Umwälzungen. Man hat die Währung, die Masse und die Gewichte vereinheitlicht und die Zollschranken fielen. Im Zuge der Industrialisierung kamen auch Reisegruppen in die Schweiz. Die Gesellschaft war im Wandel, was auch Einfluss auf die Sprache und deren Wahrnehmung hatte. Menschen aus verschiedenen Gegenden mussten sich gegenseitig verstehen. In den Schulen hat sich gleichzeitig das Hochdeutsche langsam durchgesetzt. Die Haltung gegenüber der schweizerdeutschen Sprache veränderte sich auch durch die vermehrten Kontakte mit Menschen aus Deutschland. Die breite Bevölkerung empfand die Mundart nun als bäurisch und versuchte, einzelne Wörter durch hochdeutsche Ausdrücke zu ersetzen, um gepflegter zu sprechen. Diese Beobachtungen verleiteten Fritz Staub zur Aussage, dass die Mundart verloren gehe. Deshalb hat er das Idiotikon mitbegründet – er wollte die schweizerdeutsche Sprache schriftlich bewahren mit der Idee, dass man dann 100 Jahre später nachschlagen könne, wie man früher in der Deutschschweiz gesprochen habe.

EF: Das Schweizerdeutsche wird hauptsächlich gesprochen, es gibt kaum schriftliche Zeugnisse. Wie kann man dann den Sprachwandel historisch betrachtet überhaupt feststellen?

Friedli: In der Sprachwissenschaft arbeitet man viel mit den grossen Werken, die es zur schweizerdeutschen Sprache gibt. Es gibt einerseits den Sprachatlas der deutschen Schweiz, für den in den 1940er- und 1950er-Jahren grossflächige Umfragen gemacht und daraus Sprachkarten generiert wurden. Er dokumentiert die Mundart von 1900, da eher ältere Leute befragt wurden. Andererseits kann man im Idiotikon nachschauen, da dort auch über die Häufigkeit der Verwendung eines Wortes Auskunft gegeben wird. Im ersten Drittel des 19. Jahrhunderts setzt zudem eine eigentliche schweizerische Mundartliteratur ein, wobei sich dort immer die Frage stellt, wie weit die Mundart, die geschrieben wurde, der gesprochenen Mundart tatsächlich entsprach.

EF: Ist das Schweizerdeutsche überhaupt ein Dialekt, oder nicht doch eine eigene Sprache?

Friedli: Das ist eine schwierige Frage, bei der unterschiedliche Vorstellungen mitspielen. Für mich ist das Schweizerdeutsche ganz klar ein Dialekt. Zum einen definiert man Dialekte als nahe verwandte Varietäten, die sich gegenseitig verstehen, während sich Sprachen nicht verstehen. Ein anderes Kriterium ist der Ausbau: Sprachen sind normiert, es gibt Regelwerke für den schriftlichen Gebrauch, und diese gibt es für das Schweizerdeutsche nicht. Es gibt zwar Grammatiken für bestimmte schweizerdeutsche Dialekte, aber dort schaut in der Regel niemand nach – ausser vielleicht die Schnitzelbänkler:innen der Basler Fasnacht. Zudem gibt es politische Kriterien: Das Luxemburgische zum Beispiel wurde zu einer eigenen Sprache mit festgelegten Normen, weil es ein politischer Entscheid war. Linguistisch betrachtet unterscheidet sich das Letzeburgische kaum von dem Dialekt, der auf der deutschen Seite der Grenze gesprochen wird. Ein weiterer Aspekt ist, dass Dialekte oft als bäurisch, als minderwertig betrachtet werden. Die Schwierigkeit in der Schweiz besteht darin, dass das Schweizerdeutsche vielen dieser Definitionen widerspricht. Da bei uns alle Dialekt sprechen, gilt er nicht als minderwertig. Wir können uns in praktisch allen Situationen auf Schweizerdeutsch ausdrücken, was in Deutschland beispielsweise nicht möglich ist. Im Schweizerdeutschen gibt es zudem eine Schriftlichkeit, vor allem mit den neuen Medien, auch wenn diese nicht normiert ist. Im Gegenzug wird viel mehr Hochdeutsch gesprochen als früher. Die scharfe Abgrenzung der Diglossiesituation – Schweizerdeutsch wird gesprochen, Hochdeutsch geschrieben – löst sich auf.

EF: Ist es denkbar, dass vor diesem Hintergrund das Schweizerdeutsche irgendwann als Sprache anerkannt wird?

Friedli: Das könnte man natürlich machen, aber ich glaube es nicht. Es ist kein Wille vorhanden, dies zu tun. Es würde auch Nachteile bringen: Würden wir das Hochdeutsche dann abgeben? Würden wir uns von diesem ganzen Kulturraum abkoppeln, der sich durch die gemeinsame Hochsprache ergibt? Der Dialekt müsste auch standardisiert werden.

Du muss angemeldet sein, um einen Kommentar zu veröffentlichen.